诗中洒下播音情——读《齐越诗选》随感

2016-04-15 白晓清 沧州师院微平台

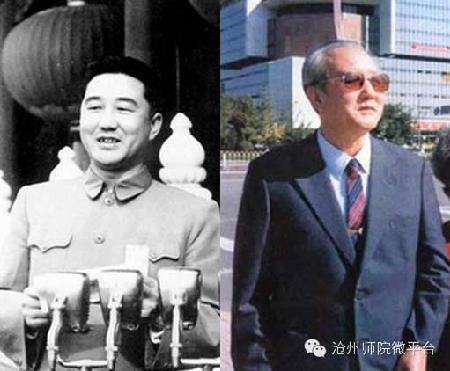

近日,投身我校齐越艺术研究中心的建设工作中,研读了一些与齐越先生相关的资料,其中包括由齐越夫人杨沙林女士整理编辑的《齐越诗选》,里面收录了齐越晚年写的160余首古体诗,多为七言绝句,其中有4首为1990年前所作,其他成诗的时间为1990元旦至1991年9月10日。掩卷深思,感慨万分。作为新中国播音事业的奠基人之一,第一位播音学教授,齐越先生真是:丹心不老志犹壮,诗中洒下播音情!

诗言志。齐越的诗说不上造诣深厚,笔技高超,大都通俗易懂,但从中可以体会到他对党的播音事业的忠诚,对亲友的真诚。齐越夫人杨沙林女士在接受中国新闻信息报记者采访时说:“在齐老住院的5年里,我每周都要去陪他几天。他躺在床上,左臂瘫痪,用仅能活动的右手不停地写,写散文也写诗。其实,他的文笔并不是非常的好,但他的情感特别的真。”

杨沙林女士在《齐越生平和播音业务活动简编》中记述:1987年10月,齐越患脑中风,次年9月病情复发住院,病情好转后的1990年便开始用“打油诗”的方式记日记,抒发看报、听广播、看电视等对时事、政治形势、接待来访者、与听众书信来往等的感想,每天至少一首,多则三五首。正如齐越带有自谦和诙谐意味的诗句所言:“到老春蚕尚有丝,卧床西山乱作诗。不三不四无规律,一字一句动情思。”这段患病的时期,“写东西”也便成了齐越一种精神寄托,一种和这个世界对话的方式。

诗集中,有相当一部分是和播音的人、事有关。可见,虽然齐越晚年患病,身体欠佳,但他对于播音事业仍有着难舍的情怀,对于播音事业也投入了极大关注。笔者仅就这部分作品谈谈自己的感受。

《真理之声》是为纪念人民广播创建50周年而作,成诗时间是1990年8月16日,这一天正是齐越从事播音工作43周年纪念日。三十三年前,他是在太行山麓位于河北涉县西戎镇沙河村的窑洞里开始向全国播音的。1940年12月30日,人民广播的第一声,从延安发出,这标志着人民广播的诞生。抚今追昔,齐越这位老广播心潮如涌,感慨万分。下面是他《真理之声》的全部4首:

(一)隔山隔水不隔音,弃暗投明指南针。我党威力何其大,人民声音抵千军。

(二)茫茫黑夜寻灯塔,延安窑洞播“新华”,马列真理无不胜,祖国遍地自由花。

(三)身居大厦不忘本,总理指导后来人。延安精神代代传,队伍面目日日新。

(四)短促一生话筒前,二十世纪尚未完。思想感情和语言,献给祖国情声酣。

诗中的“新华”指“延安新华广播电台”,这是人民广播的起始名称,后相继改为陕北新华广播电台、北平新华广播电台、北京新华广播电台,再后来改为中央人民广播电台。诗中提到的“身居大厦不忘本,总理指导后来人。”说的是令齐越难以忘怀,对他以后工作生活产生深远影响的一件事:1959年9月,周总理来中央台视察。当时他和潘捷正在播“新闻联播”,总理一直在播音室窗外看,直到他们播完走出播音室,总理亲切地对他们说:“广播大楼建成了,比起延安窑洞来条件好多了,你们一定要用延安精神做好工作。”此后,他一直以总理的叮嘱为座右铭。这几首诗形象概述了人民广播的发展历程,其中凝聚了齐越的多少深情心血。

1990年元旦,新年伊始,抚今追昔,齐越写下了《元旦抒怀》,几十载悠悠播音历程,浓浓的播音情愫,对党的忠贞不渝,对听众的一往情深,均体现在这首小诗中:

“和平谈判进北京,广播军管换台名。

一夜之间天地变,真理之声贯长虹。

四十春秋话筒前,几经风雨意志坚。

与民与党同爱憎,听众心中见真情。”

齐越忘不了进驻北平时的兴奋心情,忘不了天安门城楼直播开国大典盛况的喜悦豪迈,忘不了文革受难、播音受挫的痛楚彷徨,忘不了一篇篇感动人心的作品对他的激励鞭策,忘不了一封封打动人心的听众来信……,这一切的一切书写了他几经风雨,而又精彩纷呈的播音人生。一首《我的心愿》则道出了齐越对于播音事业的眷恋难舍:

“声音耕耘四十年,弹指一挥转瞬间;

能为祖国做贡献,还做人民播音员。”

诗集中有多首是表达对同行同事以及年轻一代播音员主持人的希冀和赞美之情的,如《赞赵慧同志》《赠关山同志》《赠陈醇同志》《赠林如》《赠丁然》《勉当年中央台播音部青年队全体队员》《赠雅坤》《赠虹云》《赞赵忠祥》《赠徐曼》《赠赵培》《赞张之》《赠阚树珍同志》《赠中央台< 小喇叭>组》《赞鞠萍》《赞敬一丹》等等,此类诗竟有20余首。

在《赞敬一丹》一诗中,齐越写到:

“百折不挠敬一丹,

奋发图强志冲天。

主持节目素质好,

心有观众情无边。”

敬一丹是齐越的研究生,后来成了央视著名主持人,对学生的关注和疼爱自在情理之中,诗中表达了齐越对敬一丹的勇于进取的精神和所取得的成就的肯定和赞美。齐越对学生的爱还体现在对他们的希冀上面,他希望学生能够胜过老师,成为有用之才,他曾和自己的四名研究生到照相馆合影,并在照片背面题字:“喜看后浪推前浪,更愿学生胜老师。”

读过《锦上添花的事业》一文后,齐越写诗《赠林如》:

“话筒春秋近四秩,返璞归真壮年时。

以情带声声更美,锦上添花花更宜。”

林如曾撰文回忆和齐越共事的经历:“参加播音工作不久,我们当时都有点怕他,因为他给人的感觉是:严肃、严厉。”“多年和齐越同志相处,我感受到的是严厉和爱护的统一。”从诗中可以看出,虽然齐越因年事已高,身体多病,早已退出播音岗位,但对晚辈和同事的关注和关心却无时不有,他们的进步让齐越内心泛起欣慰的涟漪,赞赏之情寓于诗中,读来令人暖意盈怀。

其中有的诗作则传达了播音创作理念和表达方法,是齐越播音思想的另一种表现方式。《情和声》的其一:“思想感情和语言,骨肉难分一浑然,发声要发有情声,未曾出声情在前。其二:“有情无声哑口人,有声无情绣花枕。声情并茂贵如春,拨动心弦唯情真”。这是齐越1991年8月16日在从事播音工作44周年纪念日写下的,诗歌寄托和体现了“以情带声,以声传情,声情并茂,情声和谐”的创作思想和原则。这种思想对播音创作指导意义非凡,永不会过时。笔者曾做过节目主持人,并从事播音教学工作多年,对其中真意体会颇深,此诗可以说是播音主持表达的金玉良言。在齐越著述《寄语青年播音员》《献给祖国的声音》中均有“情声和谐统一”的理论阐述。

齐越说,听众是我的良师益友,我把听众来信视为送上门来的老师,每信必复,收益匪浅。试想,现在能有哪位“明星”能做到“每信必复”啊。他在《献给听众——我的良师益友》中,表达了这样的心声:“话筒伴我四十载,声音结交一代人,未曾见面早相识,鱼水情谊比海深。封封来信值千金,字字句句表真心,凭借我党高威望,祖国到处有知音”(答杨元其《献给广播员》,原载《中国广播报》1990年第9期第3版)。诗中把播音员和听众的关系看作“鱼水情谊”,而且“比海深”,把来信看得重值“千金”。这在齐越多年的播音创作和生活实践中得到了充分的体现。

齐越与听众的交往的故事,在诗中也体现得很生动:“书信往返五年前,情结硕果在羊年。迢迢万里来相见,皑皑白雪洒心田。”这是《赠金柱》两首中的第一首,杨金柱是一名新疆听众,与齐越一直有书信联系,久而久之,他们成为忘年交。到北京考取戏剧学院戏文专业后,常来北京市工人疗养院探望。从诗中,可以看出他们交往已经有五年,杨金柱来探望他,正值北国万里雪飘之的严冬之时,读了此诗却让人感到温暖,这是一种金钱难以换得的情谊啊!《赠金柱》中的第二首这样写道:“小张一走没陪护,老伴力单缺人助。车到山前疑无路,雪中送炭来金柱。”这首幽默的小诗,抒发了与听众交往的愉悦心情。

当齐越从《中国广播报》第26期上看到中央台播音员与听众见面交谈的消息时,他写下了这样的诗句:“面对话筒未见人,心中无人不动心。良师益友广结识,见面交谈定要勤。”虽然齐越在小注中表明自己闻此信息后“甚悦”,但诗中却没有表达这层意思,却是写出了播音表达的原则和技巧,那就是:“面前无人,心中有人”,这就是目前播音课上总讲到的“对象感。”另外,诗中也表达了作为播音员也应该广结听众这样的“良师益友”,通过和他们交流,向他们学习,这样能不断提升自己的思想水平和业务能力。这也是齐越经常深入生活,和群众接触的原因所在。他不单单把听众看成是服务的对象,也以他们“为师”、“为友”。这反映一个播音界楷模非同一般的认知水平和崇高的思想境界。

齐越对对播音事业难以割舍的情愫,体现在时时处处。一次,在读到歌德的名句“生活中没有旁观者”的时候,他都不自觉地联想到所从事的事业。他在诗中写道:

生活没有旁观者,

并非道听与途说。

至理名言话筒前,

态度感情缺不得。

可见他对播音的痴迷与留恋。他难舍话筒,便借诗抒怀,在晚年多病行动受限尚能写点东西的日子里,写诗,这也许是他表情达意的最佳选择!